全国名中医、中国中医科学院广安门医院原党委书记、院长 王阶

人物小传

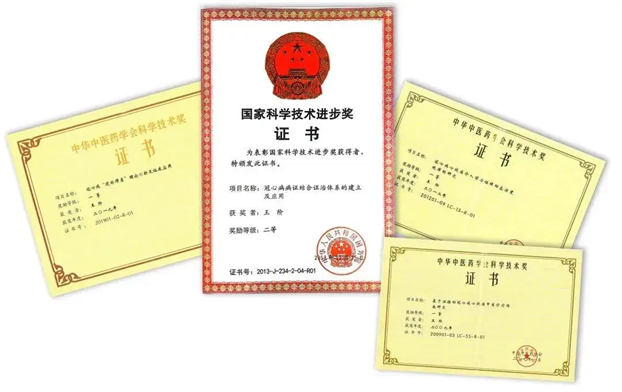

王阶,男,1956年1月出生于云南文山,中共党员,博士,主任医师、教授、博士研究生导师,中国中医科学院广安门医院原党委书记、院长。全国名中医、国际欧亚科学院院士、国家中医药管理局岐黄学者、岐黄工程首席科学家、首都名中医、第六、七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,第十一届国家药典委员会执行委员,第四、五、六届中央保健会诊专家,中央保健委员会授予中央保健工作先进个人,中华全国总工会全国五一劳动奖章获得者。先后主持国家及省部级课题23项。获国家科技进步一等、二等奖及省部级奖8项,以第一/通讯作者发表论文512篇,其中SCI 102篇,总他引频次12334,主编著作16部。

访谈精选

我叫王阶,1956年出生于云南省文山县。1974年,高中毕业后,到云南省文山县平坝公社作知青。1978年恢复高考,我作为第一届77级的高考学生考入云南中医学院。

我家祖上出过中医,虽然我祖父、父亲都不是学医的,但是父亲很支持我学中医。我的古文基础较好,学习医古文不仅未觉晦涩艰难,反倒领略到传统医学与古典文化的独特魅力,越学越有劲头。

1983年3月,我考入湖北中医学院攻读硕士研究生,师从伤寒大家李培生教授。1986年3月,考入中医研究院攻读博士,师从陈可冀院士。1989年至2004年在西苑医院从事临床工作。2005年后,调入广安门医院任副院长、院长、党委书记,同时从事心血管病研究。

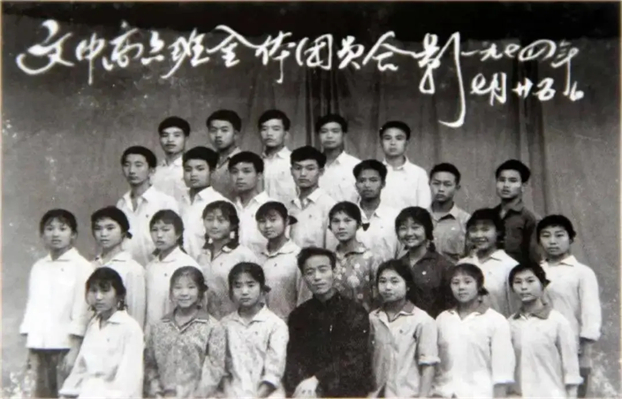

王阶(3排左4)高中毕业合影

知青时代

大学时代

坚持中西结合 促进传承发展

我有幸师从陈可冀院士,踏上了中西医结合这条道路。这一路前行,深感责任在肩,深知加强中医药研究迫在眉睫。国家明确提出“能够使中医药在治未病方面的主导作用、重大疾病治疗中的协同作用、康复中的核心作用得以更好彰显”的任务目标。因此,更要加强中医药的研究,加强中西医结合防治疾病的研究,不仅是我个人钻研的重点,更是广安门医院始终坚持的办院方针之一。

中西医结合是两种医学,两种知识、文化的相互碰撞融合,产生的第三种知识体系。这种新的医学体系涉及到中西结合的概念、中西结合的内涵、中西结合的研究以及中西结合的未来。

当时国家中医药管理局在做“中西结合政策与管理的研究”专项课题,陈可冀院士推荐我参加研究。在研究过程中,我对中西医结合有了更深层次的认识。两种医学的有机融合贯通,产生出高于中医和高于西医的新的疗法,新体系。

我以心血管病为例,过去治疗冠心病、高血压病的心衰,常常需要扩张血管,用到新四连,以及一些新的联合用药。如果加上中药,可以增加化学药的疗效,减小毒性,这就是中西结合增效减毒的概念。坚持中西医结合的思路,把疾病诊断和证候诊断都结合起来,辨病辨证相结合,这样我们的临床疗效才能得到提高。

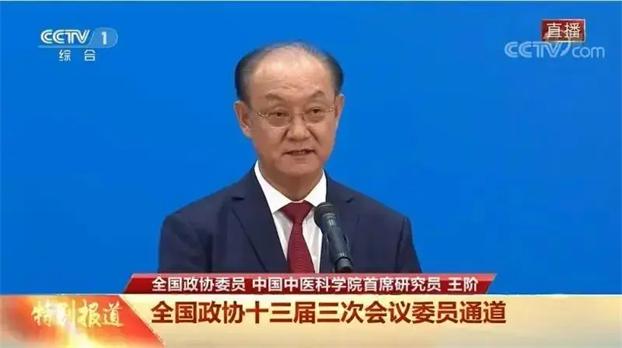

2020年5月21日,全国政协十三届三次会议在人民大会堂开幕,王阶院长作为全国政协委员代表,在人民大会堂新闻发布厅接受媒体采访,分享中医药抗疫的经验和启示。

2021年3月4日至10日,王阶院长参加全国政协十三届四次会议。

融汇中西

创建心血管病证结合体系

冠心病是世界性重大疾病,全世界的发病率非常高,死亡率甚至一度超过肿瘤居于第一位。近些年来,中西医结合疗法在冠心病、急性心梗、心衰以及心室重构等病症的施治过程中取得了长足进步。借助现代医学的先进抢救手段,冠心病患者的短期生存率得到显著提升。然而,心衰生存率却呈下降趋势。

近年来,在心脏介入治疗和抢救治疗中融入中医治疗元素后,患者的生存率与生存质量均获得较大改善。中医中药贯穿治疗全流程,发挥着增效减毒、强化疗效的关键作用,切实彰显出 “在重大疾病治疗中,中医所具备的协同效能”。鉴于中医中药所蕴含的这般巨大价值,深入探究其应用、拓展其在更多病症治疗中的效用,有着重要的意义,这也是我个人的一个研究重点。

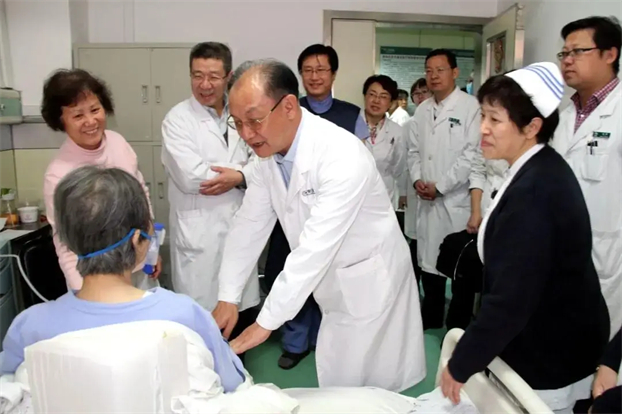

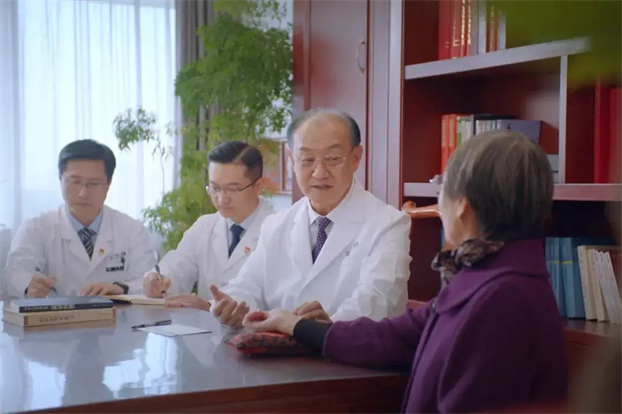

王阶院长带队查房

我刚到广安门医院的时候,心血管科还不是大科。我首先增加了心血管科的床位,然后建立介入中心,强化心脏手术能力。心血管科从最初的40几张床,发展到现在超过120张床位,在科学研究、临床治疗、重点学科、重点专科、特色护理,特别是中药的治疗方面有了很大的提升和创新。

人才培养方面,我院与美国梅奥中心开展人才培训项目,每年选派优秀青年医师去梅奥进修。此外,心血管科还派遣人员到新加坡、日本等国家进修,学习先进技术、提升管理能力、引进先进医疗理念。1~2年的国外学习经历,个人的能力、思维方式都会有较大转变,为带动学科提升做出更大贡献。

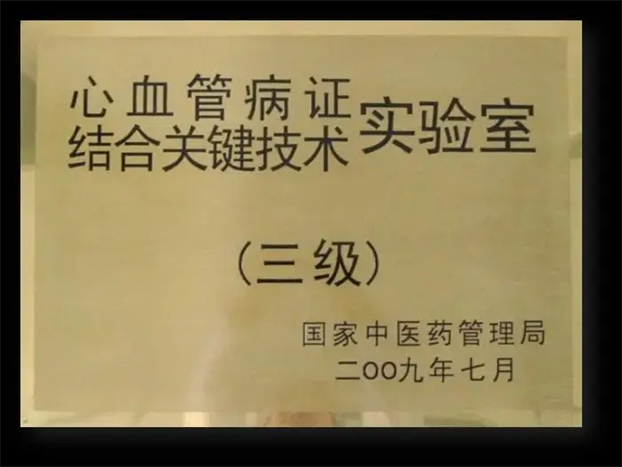

2009年,我牵头成立心血管病证结合关键技术实验室,随着床位数不断的扩大,以及科学研究方法的引入,逐步形成了集“临床-教学-科研-产品转化”为一体的综合性研究病房。

心血管病证结合研究团队

在冠心病的研究中,我们主要集中在治法的研究。心血管科有国医大师刘志明及众多名老中医的学术思想和临床经验。还有众多心血管科老专家,在古方研究基础上,加减研制的如稳心颗粒等中成药,具有养心安神的功效,对于房性早搏、室性早搏、心房颤动、窦性心功能不全等症均有显著的治疗效果。近年来,我们积极开展活血化瘀、补肾活血的疗法治法研究,按照证候要素,中西结合、辨证施治,通过临床观察和理论研究,形成一套较完整的冠心病中西结合治疗标准规范。

冠心病的治疗分为三个阶段,第一阶段无症状的隐匿期,患者往往会感到轻度胸闷、憋气,通过血管造影可以看到狭窄可能在30~50%,一般来说血管狭窄小于50%不会造成机体明显损伤,如果患者没有明显的临床不适症状,不属于严重的情况,只有大于50%才会采取相应的治疗。但是,从中医的角度来说,我认为初期狭窄需要治疗,这正是中医治未病的基本理念,在治未病中发挥中医的主导作用。通过中药治疗,将50%狭窄降低,不让疾病蔓延发展,防止其发展成冠心病。不仅对患者有益,更有很好的社会效益。

在冠心病发展的第二阶段,即心绞痛阶段,同样采用中西医结合治疗,可减少药物使用种类,提高治愈率,减小心梗发生的风险。第三阶段急性心肌梗死,需要进行介入治疗,如何利用术后康复期使患者恢复到更好的状态,中医药在这方面有很大优势。

在临床治疗实践中观察到,心血管疾病患者的治疗存在显著共性。探寻其中的普遍规律,并充分发挥方药的有效性、综合性与稳定性,能够使 75~ 80% 的患者得到有效治疗。通过系统的总结归纳与严谨的临床观察研究,我们有能力制定出协定处方,开发特色院内制剂,进而研发出更契合广大心血管患者需求的成药。

临床上由急性心梗导致的心衰及心源性猝死,与心梗后心室重构密切相关。患者中,心室重构的主要病理包括心肌细胞凋亡、炎症反应、微循环障碍、侧支循环不良、交感神经过度激活及心肌纤维化等。越来越多的研究证实微循环障碍、侧支循环不良、交感神经过度激活与心室重构相关,并发挥重要作用。

目前西医针对急性心肌梗死后心室重构的常用药物包括ACEI/ARB、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、ARNI等,这些药物对于微循环障碍、侧支循环不良和交感神经过度激活三个关键病理环节的干预有了很好的进展,但临床研究发现,介入治疗后急诊死亡率降低,心衰及心室重构后5年病死率反而升高。因此临床针对该环节的治疗至关重要。

在多年针对心肌梗死后心衰的中医临床治疗中,我们发现活血及相关治法可以缓解临床症状,并能有效的改善心梗后心衰的心室重构,降低病死率。心衰心室重构可归属于中医“胸痹、心痛、真心痛”范畴,古代医家在治疗上积累了一些经验。现代中医及中西医结合对病因病机、临床治法及方药也进行相应研究。我们的研究还发现,虽然本病的病机是本虚标实,但瘀,虚却贯穿疾病的始终,血瘀常兼有肾虚、神扰等多种证候。

我们前期依托科技部重大新药创制及岐黄工程首席科学家等项目进行了初步研究,发现活血通络能抗炎、抑制心肌肥厚并改善心功能;活血补肾能促进梗死心脏的血管新生,提高心功能;活血安神能改善神经调节因子,降低睡眠剥夺心肌缺血大鼠的狂躁程度,改善“双心”。我们认为急性心肌梗死心衰心室重构的主要病理机制是微循环障碍、侧支循环不良和交感神经过度激活,运用活血化瘀方药可以改善微循环障碍、促进侧支循环和抑制交感神经过度激活,从而改善AMI后心室重构。

2022年,王阶教授团队“急性心肌梗死后心室重构的中医证候特征及活血化瘀法干预的机制研究”入选国家自然基金重点项目。

构建广医新定位

2005年,我调入广安门医院的时候,参加了王永炎院士主持的《方剂关键科学问题的基础研究》,这是国家973的一个项目,我做方剂配伍理论方面的研究。我当时的优势是研究论文、临床研究课题、成果会偏多一点。广安门医院的特点是名老中医很多,名老中医经验传承很好。作为院领导,我对医院的发展作出了一个新的定位和十大发展战略,目标是要构建综合平台、保持特色医疗、继承创新发展。

医院要发展必须要有平台,需要有医疗基础平台、急诊救治平台、先进的科研平台、高端的手术平台,以及服务平台。在特色医疗方面,医院拥有国医大师路志正、刘志明、薛伯寿等一批名老中医,医院始终重视传承,继承和发扬老中医学术经验。要在继承好传承好的基础上,进一步创新发展。医院整体的发展规划,也是为科室的发展搭建平台规定路线。

医院管理上,要重视医疗条件升级,引入设备、优化流程,保障服务质量;打造舒适环境,优化患者就医体验;完善功能服务,整合科室资源,构建全生命周期守护体系;关键是以群众需求为导向,优化沟通与人文关怀,提升就医获得感。

在人才培养层面,我们始终坚守中医特色根基,与此同时大力推进中西医结合,积极向西方现代先进医学汲取养分。我院与国际知名的美国梅奥诊所建立合作关系,每年都会选派院内优秀人才赴梅奥进修学习1~2年。在那里,他们能够近距离接触并研习最前沿的医疗技术,投身于严谨的科学研究之中。一方面为个人专业素养的提升创造了绝佳机遇,另一方面,为助力医院在医疗技术创新、学科建设等诸方面向着更高水平迈进。

医疗服务方面,紧跟社会发展精准施策。一方面,要紧跟疾病谱变化,提升中医药救治急危重症能力,融合中西医急救技术;另一方面,要强化自身优势特色,依托重点学科、重点专科,学科建设与人才培养并重;最后,在传承名老中医临床经验、学术思想的基础上,还要注重挖掘医院文化内涵,塑造医院品牌。如此,广安门医院方能稳健前行,铸就典范。

医院要发展,人员水平要提高,规模也要扩大。1955年,中医研究院在广安门成立,广安门医院一直在这此区域。当时的面积相对较小,而且楼都比较老旧。直到近几年,在时任国务院副总理吴仪的关心指示下,医院修建了现在21层的新门诊大楼,并成为广安门立交桥附近一座地标性的建筑。

在医院的发展进程中,从建院名老中医的开创奠基,到全体工作人员的拼搏努力。广安门医院医疗条件逐步提升,环境变得越来越好,功能服务日趋完整,最主要的是,为人民群众服务做了极大的改善。

推动高水平中医走出去

90年代,国外很多肿瘤患者尝试采用中医治疗,肿瘤患者的中位生存期得到延长,生存质量得到提高。以此为契机,很多国家开始引入中医,中国的医生开始在海外执业开诊。1991年,在我院肿瘤科专家张代钊等专家的指导下,马来西亚同济医院成立肿瘤组,从此与我院开始了常年中西医结合治疗肿瘤的医疗合作。同一时期,我正作为访问学者在马来西亚和新加坡工作。

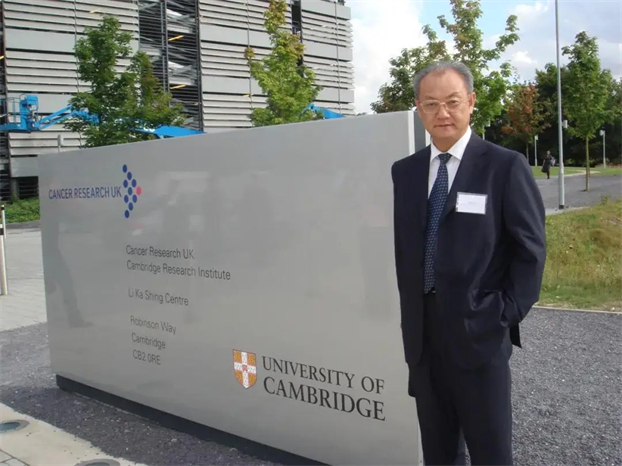

2000年左右,我到日本、英国等发达国家调研考察。他们对中医文化还是非常推崇的。比如日本现在非常流行的汉方,都是以《伤寒论》中的一些经典药方为基础,被制成成药。另外英国有很多华人医生开的诊所,很多外国人运用并认为针灸、艾灸及中药治疗的效果很好。

王阶院长访问英国、日本

中医药想要走向世界,最大的难点在于要符合国际标准,一方面对中医中药出海是一种限制,从另一方面考虑,对中医药的标准化发展更是一种促进。中医需要与世界同步、与科学同步、与最新的医疗技术同步,这有利于中医药的国际化、客观化、标准化发展。

完全按西医的标准规范来要求中医,对中医发展也是不完全正确的方向。我认为,要符合科学的规范, 第一是要了解熟悉不同国家医药管理的标准规范,第二要尽量向国际标准规范去靠拢,第三在国际化的进程中,必须保持自己的特色和优势。

心血管科积极响应国家及医院政策,高度重视人才培养,2008年,选派科内骨干王师菡、吴敏到美国梅奥医学中心进修学习,同年,广安门医院在新加坡开设心血管中医门诊,科内骨干周育平、房玉涛、石洁先后赴新加坡从事诊疗工作和进修交流,拓宽了中医在新加坡的合作交流。

毛主席说过,中国应该为人类作出更大的贡献。言下之意就是说我们中医、我们民族要屹立于世界民族之林,自强于世界民族之林,从而实现中华民族的伟大复兴。

2008年,广安门医院国际医疗服务获得英国“保柏质量认证”。

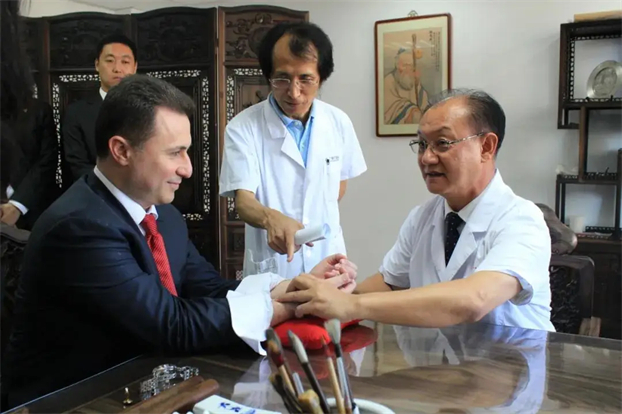

2013年,王阶院长为到访我院的原马其顿总理诊脉。

杏林满园

为生民立命、为往圣继绝学、为中医药发展作贡献

我认为,中医学子要先做好继承,通过自己的学习和努力,将先贤的智慧变成自己的东西。中国古代最最著名的哲学思想“格物致知”提出,实践第一、正心诚意,要把自己的心放正,诚意对待学术,传承创新。

宋代的张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”虽然这是儒家学说,但也可以作为医者的座右铭。为生民立命,你既然选择了学医就是要救助生命,大医精神就是为了救助生命;为往圣继绝学,很多老中医捶胸顿足,痛心疾首说中医快不行了,那现在年轻人就要为往圣继绝学,要好好的研究传承;作为医者,就要为人类战胜疾病作出应有的贡献。

王阶院长与学生、弟子合影

国医寄语

所有高水平的医院,都有共同的品质,那就是管理先进、技术领先、特色明显、优势突出、设备精良、环境优美、优质低耗、服务一流。希望广安门医院继承老一辈的优良传统,把我们的中医院建设成为综合性的、社会型的、现代化的、国际化的中医医学中心。希望广安门医院越办越好!

京公网安备 11040202430161号

京公网安备 11040202430161号